本記事では、「全世界株式」をテーマにオールカントリーと除く日本どちらがおすすめかを解説します。

投資家から高い人気を誇る全世界株式には、「オールカントリー」と「除く日本」が存在。

これから投資商品を選ぶ方の中には、「どちらを購入するべきか?」、「違いや特徴は?」など悩みを持つ方は少なくないでしょう。

そこで、本記事では2つの違いを比較検証していきます。

「オールカントリー」と「除く日本」の手数料、パフォーマンスに大きな違いはない

どちらも分散性が高く、素晴らしい投資商品と言える

5つのポイントで「自身にはどちらがおすすめか?」をチェックしよう

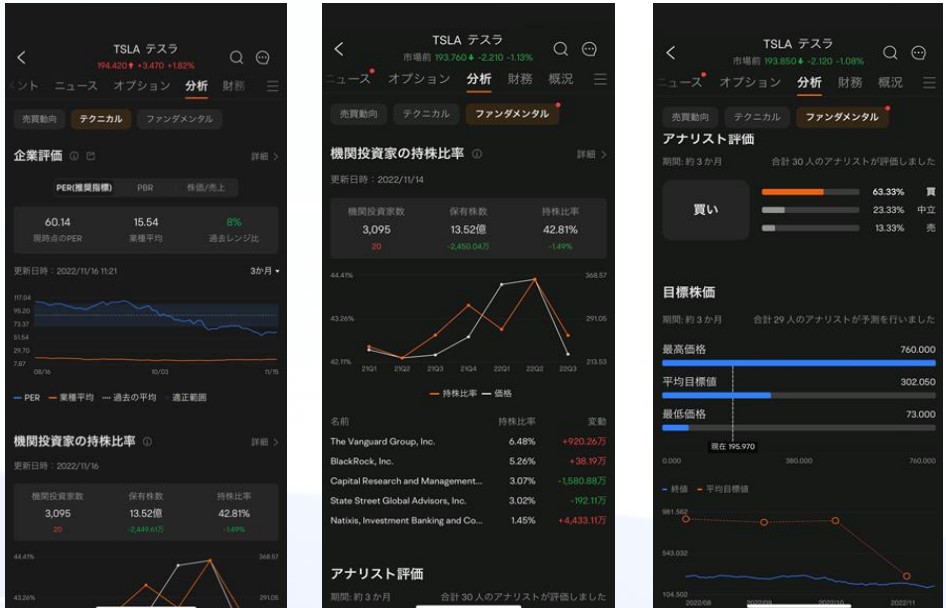

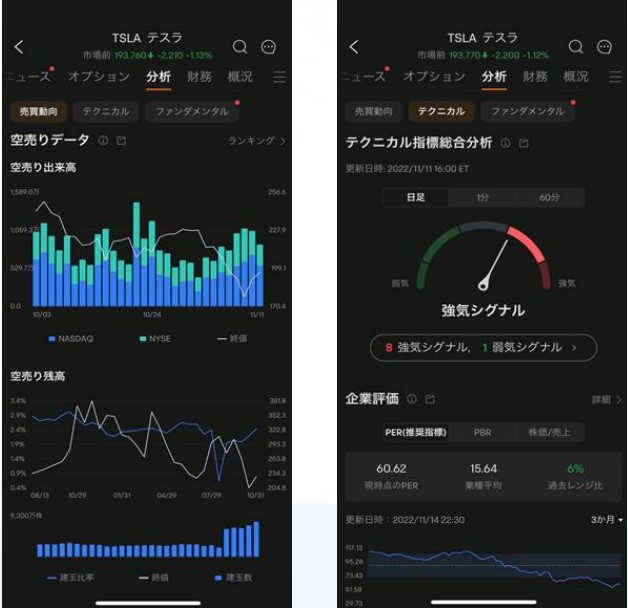

【当サイト推薦】moomoo証券アプリ

企業評価、アナリスト評価をアプリで確認

テクニカルデータやシグナルも無料で閲覧可能(新たな買い時を判断するの最適)

口座開設不要かつ無料で使える金融情報アプリのため、気軽に使用感をチェックしてみよう!

【検証】全世界株式オールカントリーと除く日本5つのポイントで比較

まずは、「オールカントリー」と「除く日本」の5つ違いをチェックしましょう。

本記事では、投資家から高い人気を得ている「eMAXIS Slimシリーズ」を活用して違いを検証

比較ポイントは以下の通りです。

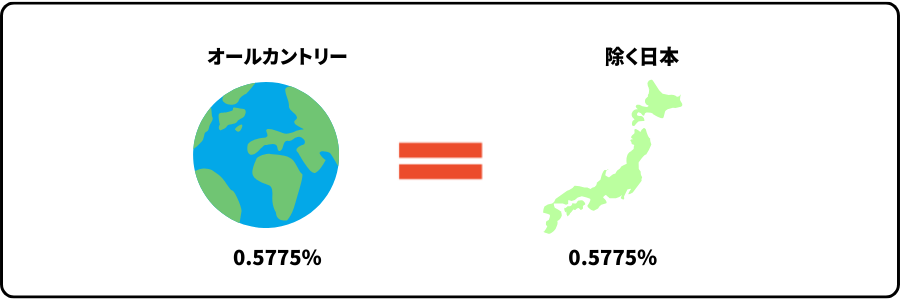

ポイント①運用管理費用(信託報酬)

オールカントリー:年率0.5775%(税込)

除く日本:年率0.5775%(税込)

インデックス投資の場合、長期運用になるため手数料は大切なポイントです。

年率0.5775%で全世界に分散投資できるのは、素晴らしい投資商品と言えるでしょう。

オールカントリーと除く日本の手数料において優劣はありません。

ポイント②純資産額

早期償還のリスクから純資産額も大切なポイントです。

純資産額は以下の通り(2024年3月時点)

オールカントリー:27,102億円

除く日本:4,320億円

純資産額の大きさでは「オールカントリー」が優位な結果となりました。

但し、「除く日本」も4,320億円を超える純資産額を保有しており、早期償還の心配はないと言えるでしょう。

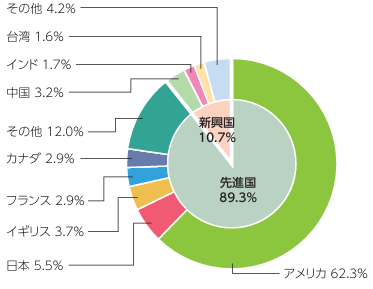

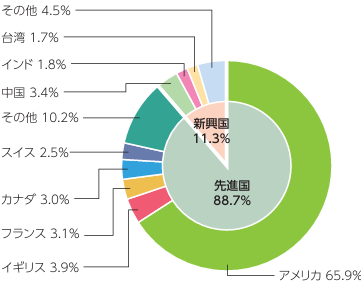

ポイント③組入国の比較

続いて、組入国の比率についてチェックしていきましょう。

アメリカへの投資比率は「62.3%」

アメリカへの投資比率は「65.9%」

上位5ヶ国を比較すると以下の通りです。

| 投資国 | オールカントリー | 除く日本 |

| アメリカ | 62.3% | 65.9% |

| 日本 | 5.5% | ー |

| イギリス | 3.7% | 3.9% |

| フランス | 2.9% | 3.1% |

| カナダ | 2.9% | 3.0% |

- 日本への投資比率は5.5%

- アメリカへの投資比率差は3.6%

- その他投資比率は誤差

どちらもアメリカへの投資がメインであり、日本の構成比は5.5%と覚えておきましょう。

ポイント④年間収益率

2012年~2022年(11年間)年間収益率

| 年度 | オールカントリー | 除く日本 |

| 2012年 | 29.6% | 30.2% |

| 2013年 | 49.2% | 48.8% |

| 2014年 | 21.1% | 21.9% |

| 2015年 | -2.2% | -3.0% |

| 2016年 | 2.9% | 3.2% |

| 2017年 | 20.3% | 20.3% |

| 2018年 | -7.5% | -8.2% |

| 2019年 | 26.8% | 27.5% |

| 2020年 | 9.0% | 9.0% |

| 2021年 | 32.7% | 34.1% |

| 2022年 | -5.6% | -5.6% |

ポイント⑤組入上位5社

参考まで組入上位5社の比較もチェックしてみましょう。

| 企業名 | オールカントリー | 除く日本 |

| APPLE | 4.5% | 4.9% |

| MICROSOFT | 4.0% | 4.2% |

| AMAZON | 2.1% | 2.2% |

| NVIDIA | 1.7% | 1.8% |

| ALPHABET | 1.5% | 1.6% |

上位5社の組入れ銘柄は同じであり投資比率も大きな違いはありません。

「オールカントリー」と「除く日本」の違いをまとるめと以下の通りです。

- 運用管理費用:同じ

- 純資産額:オールカントリーが優位

- 組入国の比率:日本への投資は「5.5%」

- 年間収益率:誤差

- 組入上位10社:同じかつ誤差

オールカントリーと除く日本どっちに投資するべきか?5つのポイント解説

5つのポイントは以下の通りです。

①日本の経済成長で考える

まずは、日本の経済成長から投資対象を考える方法です。

- 少子高齢化

- 人口の減少

- 将来の経済成長

など、日本の経済成長は厳しいと判断する方であれば「除く日本」への投資がおすすめです。

但し、未来は常に不確実であるため「20年後どうなっているか?」は誰にも分かりません。

日本が好景気になる可能性もあるため、すべての状況に対応したい方は「オールカントリー」を選択しましょう。

②経済成長に合わせて時価総額がリバランスされる

オールカントリーの強みは自動リバランスであり、世界の景気動向に合わせて投資比率は変更されます。

このため、「シンプルにオールカントリーを選択する」するというのも選択肢の1つと言えるでしょう。

但し、日本が好景気となった場合パフォーマンスは「除く日本」が優勢になります。

常に最高のパフォーマンスを求める場合、将来の経済状況を予測して投資商品を検討しましょう。

③日本株は個別株で対応する

インデックス投資と合わせて、個別株に投資をしている方も少なくありません。

このため、日本株を別途保有している方であれば「除く日本」を選択するのもおすすめです。

但し、デイトレードなど短期売買中心の方であれば、リスクヘッジの意味を持たないため投資スタイルに合わせて選択しましょう。

④現金、保険など日本円を保有する

日本人であれば、すべての方が日本円を保有しています。

このため、投資信託は「除く日本」を選択し、現金や保険でリスク分散を行うという方法もおすすめです。

⑤迷ったらオールカントリーを選択する

ここまで色々と解説しましたが、迷ったら「オールカントリー」を選択しましょう。

日本への投資は「5.5%」であり、過去10年のパフォーマンスも大きな違いがありません。

このため、不確実な未来に幅広く対応できる「オールカントリー」を選択していれば問題ないと言えるでしょう。

日本の投資人口は「10人に1人程度」であり、最適解である全世界株式に投資を行う方は日本の金融リテラシー上位

更に「オールカントリー」または「除く日本」を真剣に考えている方であれば、資産形成は高確率で成功すると言えるでしょう

オールカントリーに投資をする方の気になる3つの質問

オールカントリーに投資をする方の気になる質問を集めました。

Q1.オールカントリーとS&P500はどっちがおすすめか?

オールカントリー同様S&P500も投資家から高い評価を得ています。

このため、以下ポイントから判断しましょう。

| 分散性 | オールカントリーが優位 |

|---|---|

| 手数料 | 僅かにS&P500が優位 |

| パフォーマンス | 過去12年間でS&P500が優位(9勝3敗) |

「今後の米国の成長をどう考えるか?」が投資商品を検討するポイントです。

少しでも不安がある方は、すべての未来に対応できるオールカントリーを選択するのが良いでしょう。

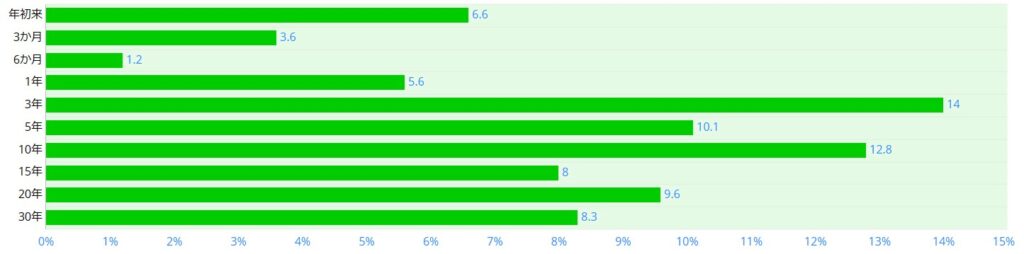

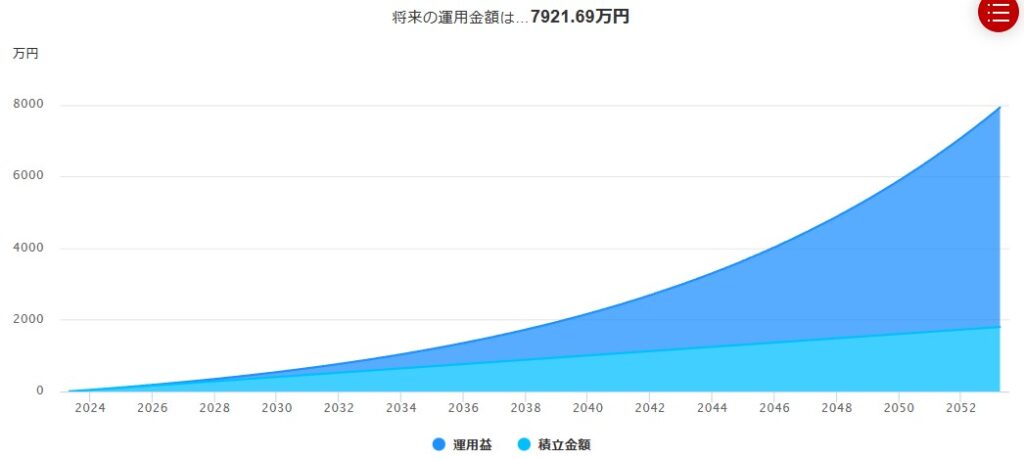

Q2.オールカントリーのパフォーマンスは?

投資期間別パフォーマンスは以下の通りです。

- 1年:5.6%/年

- 5年:14.0%/年

- 10年:12.8%/年

- 20年:9.6%/年

- 30年:8.3%/年

短期でのパフォーマンスは変動が大きいため、20年~30年の利回りが参考になるでしょう。

過去30年の歴史では「平均利回り8.3%」と高いパフォーマンスを挙げています。

- 投資額:月5万円

- 投資期間:30年

- 期待リターン:8.3%

上記条件でシミュレーションした場合、期待リターンは7,921万円(元本1,800万円)

老後資産としては十分な金額であり、早期からオールカントリーに積立投資を行い残りのお金で人的資本に投資をするのも良いでしょう。

Q3.新NISAでオールカントリーはいくら購入可能か?

非課税保有限度額は1,800万円です。

| つみたて投資 | 成長投資枠 | |

| 年間投資枠 | 合計360万円/年 | |

| 120万円/年 | 240万円/年 | |

つみたて投資枠、成長投資枠が用意されており年360万円まで投資ができます。

このため、資金に余裕がある方は「月30万円×5年」投資をすることができます。

自身の資産状況と相談の上、無理のない範囲で投資をするようにしましょう。

【検証】アプリを使って資産シミュレーション

オールカントリーに投資をする場合、将来の必要資金に合わせて積立額を設定することが大切です。

そこでおすすめなのが、積立シミュレーションに対応した「トウシカ」の活用。

- 利用料は完全無料

- アプリ内で資産シミュレーションに対応

- 積立投資の基本が学べる

アプリ内で新NISAに特化したシミュレーションが可能です。

新NISAの投資枠を活用した場合の期待リターンを確認することができます。

また、「積立投資の基本」、「個別株のシミュレーション取引」にも対応しているため、投資の勉強~練習にも最適です。

無料で利用できる投資シミュレーションアプリ

追加課金も一切ないため気軽に使用感をチェックしてみよう

全世界株式オールカントリーと除く日本【まとめ】

本記事では、「全世界株式」をテーマにオールカントリーと除く日本どっちがおすすめかを解説しました。

- 運用管理費用:同じ

- 純資産額:オールカントリーが優位

- 組入国の比率:日本への投資は「5.5%」

- 年間収益率:誤差

- 組入上位10社:同じかつ誤差

投資をする際の考え方は以下の通りです。

結論、「オールカントリー」と「除く日本」に大きな違いはありません。

「どっちに投資をしたら良いだろう・・・」と悩んだら不確実な未来に対応できるオールカントリーを選択しましょう。

但し、日本株や現金比率が高い方であれば「除く日本」という選択もおすすめです。

以上、「オールカントリーと除く日本どっちがおすすめか?」まとめでした。

【関連記事】米国株投資をサポートするアプリを解説しています。

【関連記事】全世界株式のメリット、デメリットを詳しく解説しています。

【関連記事】全世界株式とS&P500をテーマに違いを解説しています。