本記事では、「個人投資家に向いている人」をテーマに特徴や性格を解説します。

「貯蓄から投資へ」のスローガンから非課税制度を中心に投資を始める方が増加。

また、SNSを通して投資に関する情報が積極的に発信されているため、「そろそろ私も投資を始めようかな・・・」と考えている方は少なくないでしょう。

一方、投資にはリスクがありすべての方におすすめできるものではありません。

そこで本記事では、「個人投資家に向いている人の特徴」をテーマに深掘りします。

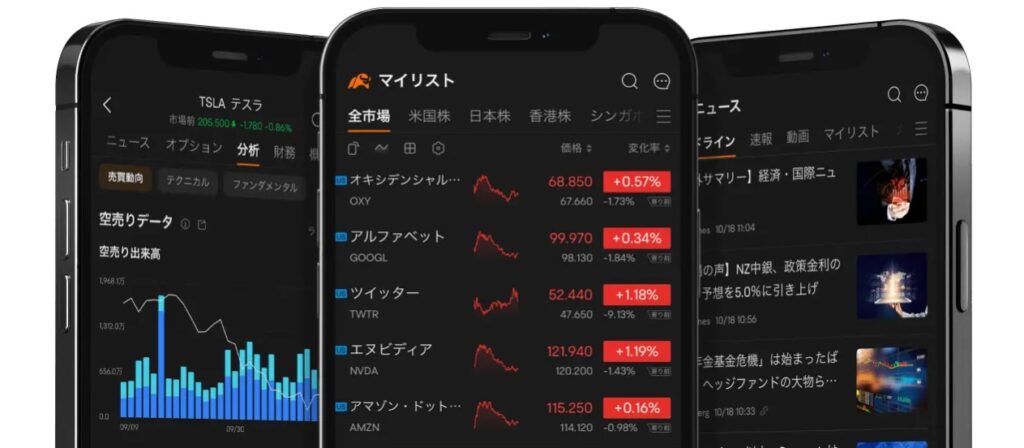

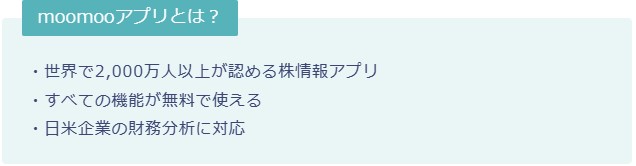

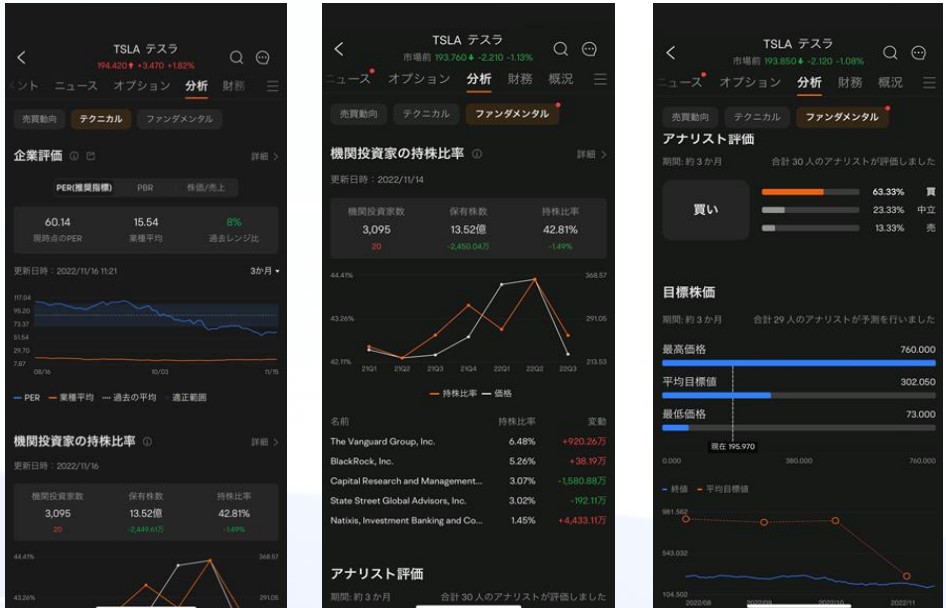

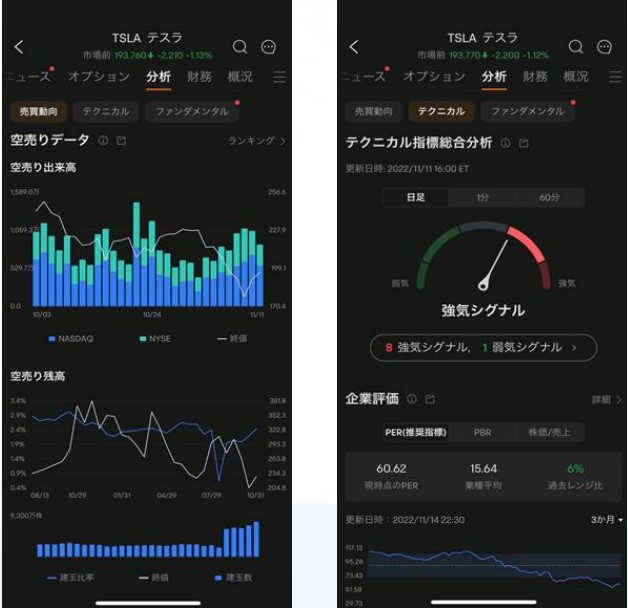

【当サイト推薦】moomoo証券アプリ

企業評価、アナリスト評価をアプリで確認

テクニカルデータやシグナルも無料で閲覧可能(新たな買い時を判断するの最適)

口座開設不要かつ無料で使える金融情報アプリのため、気軽に使用感をチェックしてみよう!

個人投資家に向いている人の特徴7選

投資家に向いている人特徴は以下の通りです。

特徴①自身で考えて行動できる人

他人の情報を鵜呑みにすることなく、自身で投資判断をする人は投資家向きです。

- インフルエンサーが推奨していた株を買う

- 先輩に教えてもらった銘柄を購入

- SNSの暴落予測を見て売却

「他人の助言」や「SNS」の情報を鵜呑みにして投資判断するのは辞めましょう。

SNSでは自身の保有株を吊り上げるために「買い煽り」をする方も少なくありません。

このため、他人の意見で投資銘柄を売買していては勝率が上がらないことはもちろん、投資家としての成長は皆無です。

投資の神様ウォーレン・バフェット氏のこんな言葉あります。

株は単純である。みんなが恐怖におののいている時に買い、陶酔状態の時に恐怖を覚えて売ればいい。

投資で勝率を上げるには群衆心理の逆を突く必要があります。

「○○っていう商品が売れてるからA社の株は買い」

こんな情報があなたの耳に入る頃には、株価はすでに高値圏にあります。

このため、他人の情報を鵜呑みにするのでは無く

- 売れている商品は、経営にどれだけインパクトがあるのか?

- ライバル商品の動向はどうか?

など、自身で考えて投資判断をする必要があります。

結果、財務分析力が向上し投資家向きの人になれると言えるでしょう。

特徴②正しい情報を冷静に取得できる人

正しい情報を集めることができる人は投資家向きです。

正しい情報を集めることができる人は投資家向きです。

但し、正確な情報だけを集めるのは決して簡単なことではありません。

心理学の「正常性のバイアス」を元に説明します。

自分にとって被害が予想される状況下にあっても、過小評価してしまう行動

「自分は大丈夫」、「今回は大丈夫」など都合良く判断して、火事の時など逃げ遅れの原因となる

これを投資に置き換えると、「自身にとって都合の良い情報だけを集めてしまう投資家」と言えるでしょう。

損失が出ている時も冷静に情報を集めることが出来る人は投資家向きです。

特徴③投資について勉強する人

投資について日々勉強する人は投資家向きです。

「そもそも投資に勉強が必要か?」という議論もありますが、どんな手法であれ最低限の勉強は必要となります。

個別株であれば、テクニカル分析だけでなくファンダメンタルズ分析も必要。

長期投資を行うインデックス投資家でも以下知識が求められます。

- 将来の出口戦略

- 投資銘柄の選定

- 現金と投資比率

また、日々の世界情勢をチェックし、投資金額を増加させるなど状況に応じた戦略が必要です。

このため、日々の投資に関する勉強を続ける方は投資家向きと言えます。

特徴④短期的な利益を求めない人

20年後など長期的な資産形成ができる人は投資家向きです。

「保有株がマイナスになった・・・今日取り返しやる!」

感情に任せてリスク許容度を超えた投資をする方は不向きと言えるでしょう。

短期トレードで大きな成功を上げる方がいるのも事実です。

このため、一部の天才を除いて安定した利益を上げるのは困難な現実があります。

やはり、投資勝率を上げるには「長期投資」が多くの方にとってベストな選択というのは、過去の長い歴史が証明。

短期的な結果を求めず「今はマイナスだが20年後資産形成が出来ていればOK」と考えることが出来る人は投資家向きです。

特徴⑤計画的な行動を取れる人

自身が決めたルールに沿って投資を続けられる人は投資家向きです。

投資を始めることは簡単ですが、継続するのは難しい現実あります。

- 無駄遣いが増えてしまい投資をするお金がない

- 暴落を見て投資を辞めてしまった

- 生活費が足りなくなり利確した

理想は毎月一定額株式市場にお金を投下するインデックス投資がベストな投資法です。

ドルコスト平均法で買付価格の平準化を図りながら、複利の効果で資産を増加させることができます。

「決めたルールを継続する」

言うのは簡単ですが、実際に行動を続けるのは想像以上に困難と言えるでしょう。

特徴⑥失敗した時に前向きでいられる人

「この失敗を糧に成長しよう」と思える人は投資家向きです。

すべての投資家は何度も投資で失敗をしています。

株価の未来は誰にも分からないため、失敗をしない投資家など存在しません。

それにも関わらず、失敗のたびにショックを受けているようであれば投資を続けることは困難。

「今回のトレードの失敗点はどこか?」、「反省点をもとに改善する」など前向きなマインドを持てる人は投資家向きと言えるでしょう。

特徴⑦合理的な判断ができる人

投資は感情ではなく合理的な判断力が求められます。

金融広報中央委員会は以下アンケートを実施

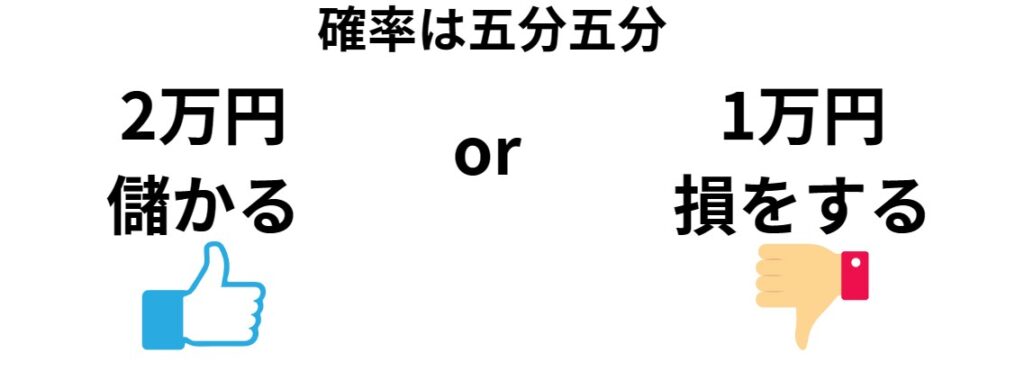

【質問内容】

10万円の金融商品にお金を投資する

50%の確率で「2万円儲かる」または「1万円損をする」

あなたは投資を行いますか?

アンケート結果は、投資をしないが「74.2%」という結果となった。

性格や資金量が異なるため、一概に正解とは言えないも合理性を追求するのではれば上記判断は「投資をする」が正解と言えるでしょう。

投資家は常に期待値が高い銘柄を探し、投資をする必要があります。

このため、感情ではなく合理性を追求できる方は投資家向きと言えるでしょう。

【対策】どうすれば投資家向きの人になれるのか?

投資家向きの人になるための対策は以下の通りです。

対策①投資を継続し経験を積む

まずは、投資を継続し経験を積むことから始めましょう。

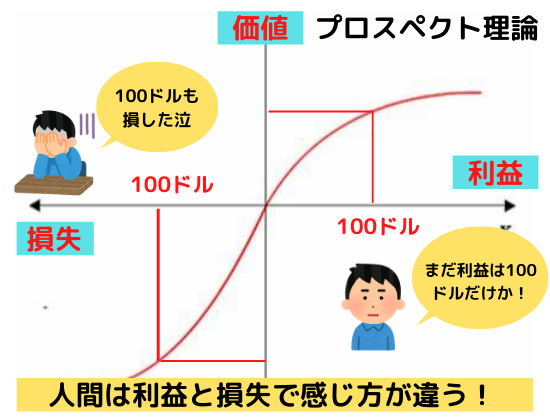

心理学で有名な「プロスペクト理論」は以下の通り

投資家は同じ金額の利益より、損失の方が大きなショックを受ける

結果、多くの投資家は「損失は大きく、利益は小さく」と資金を減らしてしまいます。

また、損失額を見ては狼狽売りをしてしまう方も少なくありません。

損失に対する許容度は、経験を積むことで高めることができます。

対策②貯蓄と投資の比率を見直す

貯蓄と投資の比率を見直し、リスクを抑えた投資を行いましょう。

必要以上にリスクを取った投資は、感情的なトレードに繋がる大きな原因です。

このため、落ち着いて投資ができる比率で始めることが大切と言えます。

対策③シミュレーションアプリで練習する

シミュレーションアプリを活用してお金をかけずに投資の練習をするのもおすすめです。

- お金を掛けずに新しい手法を試せる

- ノーリスクで投資練習が可能

- マンガや動画を活用してアプリで勉強できる

特に、お金を掛けずにノーリスクで練習が出来るのは強みと言えるでしょう。

| アプリ名 | 特徴 | レビュー記事 |

株たす 株たす |

・個別株のデモトレード ・IPO取引のデモ体験 ・取引銘柄3,000以上 |

詳細 |

| ・長期積立投資をシミュレーション ・短期トレードの練習が可能 ・初心者向けの株アプリ |

詳細 | |

FXなび FXなび |

・FXデモトレードアプリ ・漫画でFXの基礎を学ぶ ・レバレッジ取引をデモ体験 |

詳細 |

暗号資産なび 暗号資産なび |

・暗号資産デモトレードアプリ ・暗号資産に関する基本が学べる ・関連ニュース閲覧可能 |

詳細 |

株たすは、3,600銘柄以上にデモトレードが可能。

アプリを通して「株取引は向いてるのか?」をチェックすることができます。

また、漫画を通して基本を学べる点も強みです。

対策④無料で勉強できるツールを活用しよう

現在、無料で投資を勉強できるツールが多数。

- Youtube

- 情報サイト

- メルマガ

- 投資本

など、SNSの発達に伴い有益な情報が手軽に得られる時代です。

投資には継続した勉強が必要であるため、無料で使えるツールを上手く活用し上達を図りましょう。

対策⑤少額から投資を始めてみよう

勉強と同時にリスク抑えた少額投資も始めてみましょう。

少額取引に悩んだら1株から購入が可能な単元未満株の活用がおすすめです。

単元株(100株)の場合

- A社:約10万円

- B社:約50万円

- C社:約100万円

など、投資を始めたばかりの方には手軽に購入できない金額です。

その点、単元未満株の場合

- A社:1,000円

- B社:5,000円

- C社:10,000円

と、数千円から株取引きができるのが魅力。

必要に応じて、少額から取引を体験できるツールを活用してみましょう。

個人投資家に向いている人【まとめ】

本記事では、「個人投資家に向いている人の特徴」を解説しました。

日々勉強をしながら投資経験を積むことで、少しずつ投資家向きになることができます。

リスク許容度を超えた投資は、感情的なトレードに繋がる原因です。

このため、貯蓄と投資の比率を見直し、リスクを抑えた投資を行いましょう。

また、勉強と同時にシミュレーション取引、少額投資の利用もおすすめです。

以上、個人投資家に向いている人の特徴まとめでした。

【関連記事】株式投資を辞めたほうがいい人の特徴を解説しています。

【関連記事】株をやってる人は金持ちか?をテーマに解説しています。

【関連記事】個人投資家になるには?をテーマに資金量や方法を解説しています。